Гайдамашев А.В. Сравнение скрининговых технологий полиграфологических исследований, применяемых в Евразийской ассоциации полиграфологов

Гайдамашев А.В. Сравнение скрининговых технологий полиграфологических исследований, применяемых в Евразийской ассоциации полиграфологов // Актуальні питання теорії та практики використання поліграфа : збірка статей / за заг. ред. В. О. Шаповалова. — К. : Освіта України, 2016. — 170 с. — (Серія: Бібліотека Колегії поліграфологів України) С 89- 102.

Гайдамашев Андрей Викторович, ответственный секретарь Евразийской Ассоциации полиграфологов. Казахстан, г. Алматы.

Интенсивное развитие технологий применения полиграфа не обошло стороной и Республику Казахстан. Начиная с 2011 года, на проблему применения полиграфа обратило внимание государство. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев официально обратил внимание общественности на необходимость применения полиграфа в работе с кадровым составом правоохранительных органов. Это событие дало толчок бурной деятельности государственных органов правоохранительного блока по внедрению технологий применения полиграфа в работе со своим кадровым составом.

Были приняты нормативно-правовые акты, определяющие круг лиц, подлежащих полиграфологическим исследованиям, и случаи, требующие применения полиграфа. Правительством были утверждены правила проведения полиграфологических исследований правоохранительными органами Республики Казахстан. В срочном порядке государственные структуры стали обучать полиграфологов и закупать полиграфы. Прежде всего, речь идет о применении полиграфа в скрининге. Однако, не все так хорошо, как хотелось бы.

К сожалению, в государственных органах на сегодняшний день пока не сложилось ядра опытных полиграфологов, которые смогли бы адаптировать технологии и методики полиграфологических исследований под запросы конкретных служб и подразделений. Пока нет полного понимания о возможностях полиграфа у руководителей правоохранительных органов. В то же время, у отдельных чиновников наблюдаются амбиции, направленные на монополизацию контроля за такой хрупкой сферой работы с кадровым составом, как полиграфологические исследования. Усугубляется эта картина нежеланием чиновничьего аппарата сотрудничать с обществом и общественными организациями. А сотрудничать здесь есть с кем. Так, на территории Республики Казахстан уже с 2008 года функционирует общественное объединение «Евразийская Ассоциация полиграфологов», которая во главе с С. Ю. Алесковским объединяет большую часть сообщества полиграфологов на территории Республики Казахстан и немалое количество полиграфологов Евразии.

За годы работы члены ассоциации набрали колоссальный опыт применения полиграфа, имеют бесценные знания по применению полиграфа как в коммерческой, так и в государственной сферах деятельности. В результате тесного сотрудничества с полиграфологами различных стран собраны знания, изучен и обобщен передовой мировой опыт применения полиграфа. В то же время, эти знания и опыт нередко остаются незамеченными высокими чиновниками. Такой подход приводит к огрехам и откровенным ляпам как в нормативно-правовой базе применения полиграфа, так и к недостаткам в практической сфере его применения. В последнее время также наблюдается подтверждение народной мудрости о том, что «нет пророка в своем отечестве». В погоне за быстрой наживой за счет государства отдельные коммерсанты готовы предлагать обучение специалистов для национальных правоохранительных органов с привлечением российских специалистов. В общем, в обмене опытом нет ничего плохого, если бы не гонка за «длинным рублем» и неправильная организация процесса обучения, который бы позволил начинающему полиграфологу разобраться в различных точках зрения российских преподавателей. Кроме того, при такой организации учебного процесса, начинающему полиграфологу не представляется возможным учесть особенности казахстанской специфики.

В рамках этой публикации мы постараемся сравнить известные нам скрининговые технологии полиграфологических исследований, которые мы успешно применяем в Евразийской Ассоциации полиграфологов. Считаем, что в зависимости от своих потребностей, каждый сможет найти для себя наиболее рациональную и эффективную технологию полиграфологических исследований.

В зависимости от концептуальных подходов к процессу проведения скрининговых полиграфологических исследований, технологии можно разделить на следующие виды:

– скрининг на основе многозадачных тестов вопросов сравнения (например, технология AFMGQT и LEPET, TES и DLST и т. п.);

– скрининг на основе тестов проверочных и нейтральных вопросов (R/I);

– скрининг на основе теста всех проверочных вопросов (ART — All Relevant technique);

– другие авторские технологии (скрининг на основе авторских методик И. Н. Николаевой и В. А. Варламова, скрининг на основе авторских методик Л. Г. Алексеева и Б. И. Гусейнова — «СЛОГ» и т. п.).

Рассмотрим подробнее каждый из видов скрининговых полиграфологических технологий. Однако сразу следует сделать оговорку, что подробно рассмотреть авторские полиграфологические технологии скрининговых исследований в рамках этой публикации не представляется возможным ввиду их большого разнообразия и различных концептуальных подходов. Тем не менее, отметим, что некоторые авторские методики и технологии представляют большой профессиональный интерес, показывают хорошие результаты на практике. В то же время у всех авторских методик есть общая проблема — результаты применения этих технологий нельзя считать валидными, в связи с тем, что никто, за исключением авторов этих методик, не проводил исследований по обобщению опыта их применения.

Скрининг на основе многозадачных тестов вопросов сравнения — эта технология в настоящее время является наиболее популярной в США и Европе. Строится эта технология на применении валидных тестов, относящихся к методике вопросов сравнения (методике контрольных вопросов). Такие технологии имеют достаточно большое разнообразие и используют различные форматы современных тестов вопросов сравнения. В зависимости от типа используемых вопросов сравнения эти технологии можно разделить на следующие типы:

– тесты с использованием вопросов сравнения управляемой лжи (TES и DLST, Utah MGQT);

В разных литературных источниках эту методику называют либо методикой вопросов сравнения, либо методикой контрольных вопросов. Мы считаем более современным и верным наименование «Методика вопросов сравнения», которое и будем использовать далее по тексту.

– тесты с использованием вопросов сравнения вероятной лжи (например, технология AFMGQT и LEPET).

Оба типа технологий отличаются лишь видом используемого вопроса сравнения, что конечно вносит определенные особенности в технологический процесс проведения исследований, но в целом концепция методики вопросов сравнения остается неизменной.

Рассмотрим эту технологию на примере теста LEPET (Law Enforcement Pre-Employment Test) — Скрининговый тест при приеме на работу в правоохранительные органы.

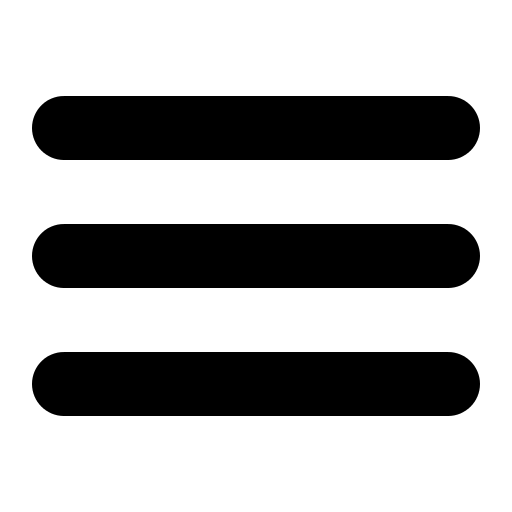

В общем виде данный тест подразумевает две фазы. Первая фаза представляет собой проведение многозадачного теста вопросов сравнения в следующем формате, который условно можно назвать «контрразведка», см. рис. 1.

Рис. 1. Пример первой фазы теста LEPET

Проверочные вопросы этого теста, как правило, раскрывают такие факторы риска, как информированность о шпионах, допущенные утечки информации, несанкционированные контакты с иностранными гражданами, участие в террористической деятельности, или другие темы, связанные с саботажем или шпионажем. Вопросы сравнения имеют тип исключающих вопросов вероятной лжи. Жертвенно-релевантный вопрос должен обобщать в себе проблематику всех проверочных вопросов. После обсуждения вопросов тест предъявляется трижды. Оценка теста осуществляется в отношении каждого проверочного вопроса отдельно, с использованием 3-х или 7-бальной федеральной системы оценки.

Если после проведения и анализа результатов этого теста можно сделать вывод, что значимых физиологических реакций ни на один из проверочных вопросов не выявлено, то следует вторая фаза. Если же, хотя бы в отношении одного из проверочных вопросов, будет сделан вывод — выявлены значимые реакции, то все факторы риска перепроверяются однотемными, тестами вопросов сравнения (например, ZCT Federal You Phase). При подтверждении выводов, как правило, дальнейшая работа не проводится в связи с тем, что такого сотрудника на работу не возьмут.

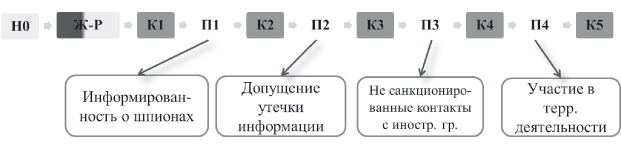

Вторая фаза имеет аналогичную первой фазе структуру, но проверочные вопросы содержат факторы риска, направленные на определение профессиональной пригодности. Эти факторы риска могут варьироваться в зависимости от категории сотрудника, проходящего полиграфологическое исследование. Эту фазу можно условно назвать «профпригодность», см. рис. 2.

Рис. 2. Пример второй фазы теста LEPET

Проверочные вопросы этого теста раскрывают 3, максимум 5 факторов риска. Как правило, исследуются такие факторы риска, как совершение преступлений в прошлом, участие в наркообороте, достоверность анкетных данных, связь с криминальными структурами и т. п.

Проведение и оценка теста осуществляется аналогично первой фазе. В случае отсутствия значимых физиологических реакций на каждый проверочный вопрос — делается общий вывод об отсутствии проблемных факторов риска.

В случае обнаружения значимых физиологических реакций, хотя бы на один из проверочных вопросов, все факторы риска перепроверяются однотемными тестами вопросов сравнения (например, ZCT Federal You Phase). После чего делается окончательный вывод по проведенному исследованию.

Достоинствами данной технологии являются:

1. Высокая валидность и точность — используются все достоинства методики вопросов сравнения, которые подтверждены многочисленными исследованиями.

2. Тест высоко стандартизирован — могут быть внедрены стандарты контроля качества и сбора статистической информации. В США стандартизация настолько высока, что полиграфологи нередко при общении между собой и с руководителями используют условные номера проверочных вопросов. То есть, все темы проверяемых факторов риска, которые могут быть использованы, стандартизированы, кроме того существуют нумерованные списки таких тем.

3. Снимается проблема «концепции сверхподавления» — в случае выявления значимых реакций на один из проверочных вопросов, все факторы риска проверяются однозадачными тестами вопросов сравнения. Если в тесте окажется два или более проблемных факторов риска, они будут выявлены. Тревожная мнительность или противодействие на один из незначимых факторов риска также будут отделены от проблемного фактора риска.

К недостаткам этой технологии можно отнести:

1. Резкое ограничение количество проверяемых факторов риска — в одном многозадачном тесте может быть проверено не больше 3, максимум 5 факторов риска.

2. Нет гибкости в подборе проверяемых факторов риска — при замене фактора риска трудно подобрать соответствующие вопросы сравнения.

Указанные недостатки резко ограничивают применение такой технологии полиграфологических исследований. Хотя достоинства этой технологии весьма привлекательны, но ее можно применять только в условиях высокой стандартизации процессов подбора персонала и четкого понимания возможностей применения полиграфа, а также четко поставленных перед полиграфологом задач.

Скрининг на основе тестов проверочных и нейтральных вопросов — R\I (Relevant\Irelevant technique) — Тест проверочных и нейтральных вопросов.

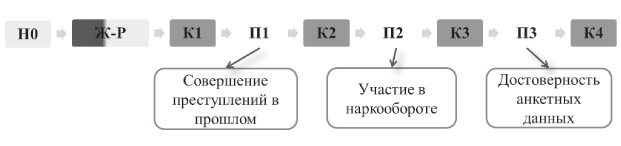

Хорошо известная и широко распространенная технология полиграфологических скрининговых исследований, которая может проводиться как в один, так и в два этапа. Первый, а иногда и единственный этап этой технологии имеет довольно свободный формат теста, в котором чередуются проверочные и нейтральные вопросы. В начале и в конце теста могут вставляться специфические контрольные вопросы, которые помогают полиграфологу принять окончательное решение по итогам проведения теста. Формат теста может иметь следующий вид, см. рис 3.

Рис. 3. Пример первого этапа теста R\I

Проверочные вопросы этого теста могут раскрывать различные факторы риска. Количество факторов риска может быть достаточно большое — до 9-10 факторов риска в одном тесте.

Тест предъявляется минимум в 3 предъявления, используется как глобальная (качественная) оценка, так и различные бальные оценки, которые, как правило, носят авторский характер.

В случае выявления высоко значимых физиологических реакций на один или несколько проверочных вопросов проводится собеседование, целью которого является выявление причин высоких физиологических реакций на проверочные вопросы.

Второй этап этой полиграфологической скрининговой технологии является факультативным и проводится либо при постановке задачи углубленного изучения факторов риска, имеющих высокие физиологические реакции, либо при наличии сомнений у полиграфолога при оценке многотемного теста. Рекомендуется его проводить обязательно в случаях выявления высоких физиологических реакций на один или несколько проверочных вопросов многотемного теста первого этапа.

На втором этапе этой технологии лучше использовать однотемные тесты вопросов сравнения (например, ZCT Federal You Phase, DLST и т. п.). Но могут также использоваться тесты других авторских форматов. Второй этап рекомендуется проводить для повышения достоверности обвинительных выводов в отношении обследуемого лица, поскольку формат теста проверочных и нейтральных вопросов обладает обвинительным уклоном.

Достоинствами данной технологии являются:

1. Возможность проверить сразу много факторов риска — с наименьшими временными затратами можно проверить большое количество факторов риска.

2. Высокая чувствительность теста — при наличии проблемного фактора риска, он обязательно будет выявлен, минимизированы ложноотрицательные ошибки (по типу Пропуск цели).

3. Высокая гибкость, позволяющая легко заменять факторы риска — факторы риска могут быть заменены без излишних трудностей, нет необходимости трудоемкой работы по подбору вопросов сравнения.

К недостаткам этой технологии относятся:

1. Низкая валидность и точность теста — критерии валидности для него не определены, достоверность оценивается не больше, чем в 70-75 %.

2. Много ложноположительных ошибок (по типу Ложной тревоги) — обвинительный уклон теста в результате высокой чувствительности.

3. Не снята проблема «концепции сверхподавления» — повышается вероятность пропуска проблемного фактора риска при наличии двух и более подобных факторов риска в одном тесте.

Скрининг на основе теста всех проверочных вопросов — ART (All Relevant technique) — Тест всех релевантных вопросов. Данная технология разработана израильскими полиграфологами Туве Шурани (TUVIA SHURANY) и Израэлем Равидом (ISRAEL RAVID).

Можно утверждать, что эта технология построена на принципах методики проверочных и нейтральных вопросов и подразумевает следующую логику.

Непричастный обследуемый на вопросы отвечает правдиво — угроза минимальна — физиологические реакции незначительны или отсутствуют.

Причастный обследуемый на вопросы пытается лгать — угроза велика — физиологические реакции значимы.

Технология подразумевает проведение тестирования в два этапа, с промежуточным анализом результатов первого этапа.

На первом этапе тест представляет собой совокупность проверочных вопросов, которые могут раскрывать различные факторы риска. Таких вопросов может быть достаточно много, но рекомендуется вводить в тест не более 8-ми проверочных вопросов. В начале теста находится жертвенно-релевантный вопрос, который должен затрагивать все проверочные вопросы. Начинать и заканчивать тест рекомендуется нейтральными вопросами. Формат теста может иметь следующий вид, см. рис. 4.

Рис. 4. Пример первого этапа теста ART

Тест может проводиться в одно безартефактное предъявление. Однако двух-трехкратное предъявление не возбраняется, в то же время следует иметь в виду, что неоднократное предъявление теста замедляет и усложняет его оценку.

Оценка этого теста осуществляется путем горизонтального ранжирования. Оценке подлежат три канала (Дыхание, Электродермальная активность (КГР), Кардиоканал). Каждый канал оценивается самостоятельно. При проведении нескольких предъявлений оценки суммируются.

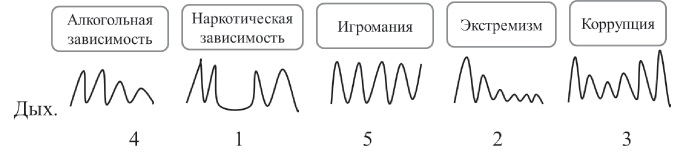

В зависимости от силы реакции каждому проверочному вопросу присваивается ранг по принципу самой сильной реакции единица, следующей по силе — двойка, и так далее всем проверочным вопросам. На рис. 5 приведен пример присвоения рангов в канале дыхания.

Рис. 5. Пример горизонтального ранжирования канала дыхания, первого этапа теста ART

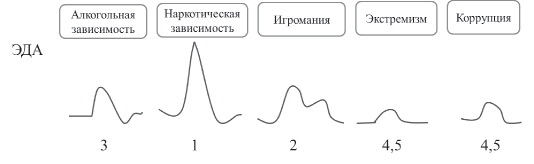

Подобным же образом оценивается и электродермальная активность кожи, и кардиоканал. В процессе оценки, в случае равных реакций на два или несколько вопросов ранги, которые могли быть присвоены этим вопросам, складываются. Полученная сумма делится на количество проверочных вопросов, имеющих равные реакции. Данная операция позволяет равномерно распределить ранги. Ниже приведены примеры присвоения рангов в канале электродермальной активности. Фактор риска «Экстремизм» и фактор риска «Коррупция» оценены как равные по силе, см. рис. 6.

Рис. 6. Пример горизонтального ранжирования канала электродермальной активности кожи (КГР), первого этапа теста ART

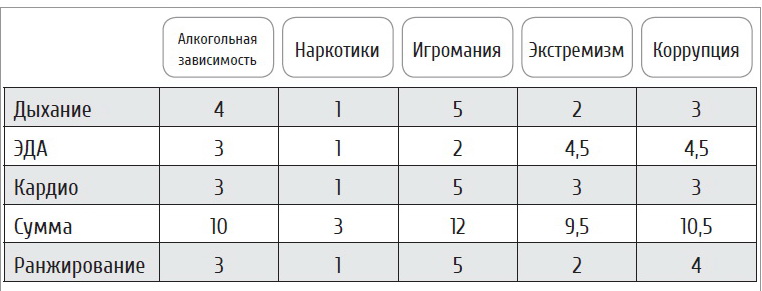

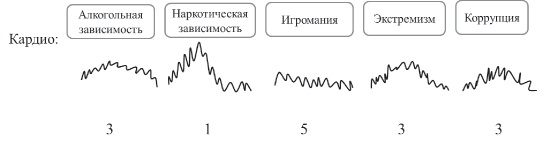

В кардиоканале физиологические реакции на факторы риска «Алкогольная зависимость», «Экстремизм» и «Коррупция» также оценены, как равные между собой, см. рис. 7.

Рис. 7. Пример горизонтального ранжирования кардиоканала, первого этапа теста ART

Рис. 7. Пример горизонтального ранжирования кардиоканала, первого этапа теста ART

После присвоения рангов каждому из физиологических каналов, ранги суммируются. В случае нескольких предъявлений ранги суммируются и в предъявлениях. Полученные суммы снова ранжируются. Проверочный вопрос, набравший наименьшее количество рангов, ставится на первое место. Набравший наибольшее количество рангов — на последнее. Таким образом, факторы риска распределяются в иерархии, в зависимости от значимости для лица, проходящего полиграфологическое исследование. Пример суммирования рангов приведен в таблице на рис. 8.

Рис. 8. Таблица результатов горизонтального ранжирования, первого этапа теста ART (пример)

Как видно из таблицы, в примере фактор риска «Наркотики» определен как наиболее значимый. Фактор риска «Игромания» определен как наименее значимый.

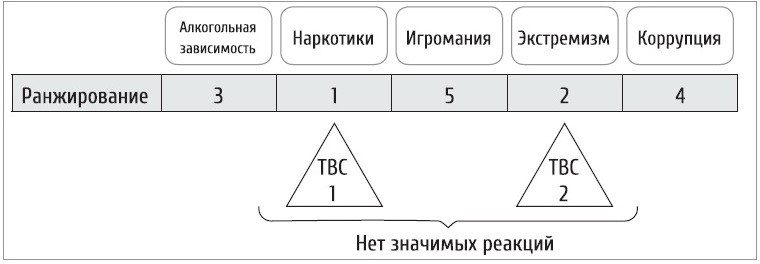

Следует учесть, что на данном этапе выводов о наличии проблемных факторов риска сделать нельзя. Оценка этого этапа тестирования является промежуточной и призвана выявить лишь самые волнующие обследуемое лицо темы. После оценки первого этапа, в обязательном порядке проводится «расшивка» двух факторов риска, вызвавших наибольшие физиологические реакции. Проводится беседа с целью уточнения причин повышенных реакций на самые значимые реакции в стимульном ряду. На основании пояснений создаются два однотемных, одноаспектных теста в любом из форматов тестов вопросов сравнения (например, ZCT Federal You Phase, QTZCT Matte, Utah ZCT и т. д.).

Как видно из примера, первый тест вопросов сравнения раскрывает фактор риска «Наркотики» как самый значимый в стимульном ряду, второй тест раскрывает фактор риска «Экстремизм» как второй по значимости в ряду. Если по результатам обоих тестов сравнения можно сделать вывод — значимых реакций не выявлено (НЗР), то следует общий вывод об отсутствии в многотемном тесте значимых для обследуемого лица факторов риска, см. рис. 8.

Если же хотя бы на один из двух самых значимых в ряду факторов риска будет получен вывод — наличие значимых реакций (ЗР), либо неопределенный вывод (НВ), то подлежит «расшивке» следующий по значимости фактор риска. В примере на рис. 9 это фактор риска «Алкогольная зависимость». Безусловно, в итоговый отчет полиграфолога включается информация о выявлении проблемного фактора риска — «Наркотики».

Если, после проведения дополнительного теста вопросов сравнения, в отношении фактора риска «Алкогольная зависимость» будет получен результат — нет значимых реакций, то работа заканчивается. В таком случае, с высокой вероятностью можно сделать вывод, что оставшиеся факторы риска для обследуемого лица не имеют высокой значимости.

Если же и в отношении фактора риска «Алкогольная зависимость» будут сделаны выводы о наличии высокой значимости этого фактора риска либо неопределенного результата, то «расшивке» подлежит следующий по значимости фактор риска. Этот алгоритм будет действовать до тех пор, пока либо не закончатся все факторы риска, либо не будет получено выводов об отсутствии значимых реакций хотя бы в отношении двух факторов риска.

Рис. 9. Пример второго этапа теста ART — отсутствие значимых реакций

Такой подход позволяет исключить проблему «сверхподавления», когда более значимый стимул может оказывать влияние на остальные стимулы, в том числе и значимые. Кроме того, такой подход позволяет этой технологии быть более устойчивой к противодействию со стороны обследуемого лица.

Рис. 10. Пример второго этапа теста ART — наличие значимых реакций на один из факторов риска

Достоинствами данной технологии являются:

1. Возможность проверить сразу много факторов риска без потери уровня достоверности выводов.

2. Высокая чувствительность теста — при наличии проблемного фактора риска, он обязательно будет выявлен, минимизированы ложноотрицательные ошибки (по типу Пропуск цели). рис. 10.

Пример второго этапа теста ART – наличие значимых реакций на один из факторов риска

3. Высокая гибкость, позволяющая легко заменять факторы риска — факторы риска могут быть заменены без излишних трудностей. Нет необходимости к каждому новому фактору риска подыскивать и вводить в тест вопросы сравнения.

4. Проблема концепции сверхподавления снята — второй этап теста направлен на выявление второго и последующих проблемных факторов риска.

К недостаткам этой технологии относятся:

1. Недостаточная валидность — критерии валидности для него пока не определены.

2. В случае выявления проблемного фактора риска затягивается процедура проведения исследования — необходимо проводить дополнительные тесты для «расшивки» факторов риска.

Таким образом, на сегодняшний день в арсенале полиграфологов имеется довольно широкий спектр скрининговых технологий, которые позволяют решать широкий спектр задач. В зависимости от поставленных перед полиграфологом задач можно и нужно выбирать наиболее подходящую технологию.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Азарова Н. Ю. и др. Обзор методик полиграфных проверок США / Н. Ю. Азарова, С. И. Жирнов, П. Б. Корочкин. – М., 2013.

2. Справочник полиграфолога. – М. : Издательство «Перо», 2015.

3. Материалы выступлений Ч. Слапски на семинарах полиграфологов МГГУ им. М. А. Шолохова. – Москва, 2014 г.

4. Конспект лекций курсов повышения квалификации специали- стов-полиграфологов С. Занева и Б. Ганчевски. – Бургас, 2014 г.

5. Материалы 50-го семинара Американской ассоциации полиграфологов. – Чикаго, Иллинойс, 2015 г.